石瑞芳是大家闺秀,书法女儿。

石瑞芳的父亲是著名书法家石宪章先生。石老自幼习字,熟谙百家,以榜书为最。街头巷尾、宗祠庙堂,包括那些充满现代气息的、正大庄严的场所,常能看到他题写的匾额和门楣。他真正落在纸上的书法,我曾见过一幅,写的是“莫嫌老圃秋容澹,更爱菊花晚节香”。这幅书法,用著名书法家王正良的话说:“写得大气,见字如见人。”

简单一句,让人窥见石老的外形和内质。

上世纪80年代,当时西安的标志性建筑钟楼饭店建设完成,请石老题写“钟楼饭店”四字。这四个大字最突出的要求就是大。每个字至少要一层楼高。就规律而言,这样高大的字体是不可能直接写就的——书写的空间在哪里?巨型的书案在哪里?巨笔巨墨又在哪里?也因此,书法家按正常的习惯去写,再请工匠去等高放大,是理所当然和应有之义——令我惊诧在于,这四个堪称巨无霸的大字,竟是石老原大写出的——那天,钟楼饭店会议室被腾空,石老用报纸粘接了四幅巨大的纸张,又将墨汁一瓶一瓶地往脸盆里倾倒,再请几位员工将纸张摊开护牢。一切就绪,他从容地抓起特制的大抓笔,那一刻,围观者都屏住呼吸,看着他手握如椽巨笔,写一笔退一步,脚步腾挪之际,锋至墨现,笔停字成,把大伙儿看得愕然。

这是一次罕见的现场写字,用语言难以形容其气魄,它对石瑞芳产生了什么样的影响?

没有问过。

其实也不需要问,真正的大漠孤烟和长河落日,那风光和境界是打眼一望而令人惊绝的。

石瑞芳有幸,她在这样一种环境中成长。

8岁,父亲开始让她临帖。是颜正卿的多宝塔。

终日的耳濡目染,石瑞芳早已跃跃欲试。这一临帖,便翻江倒海,一往无前。那时的她,还只是一个稚童幼子,完全不知道学习书法意味着什么,所有的刻苦研练,只是环境熏陶下的自然。她没有意识到,正是这种自然,使她不觉得单调和重复。在寒来暑往的伏案中,她的书法已经从茫无所知的照猫画虎,逐渐走向了心领神会。

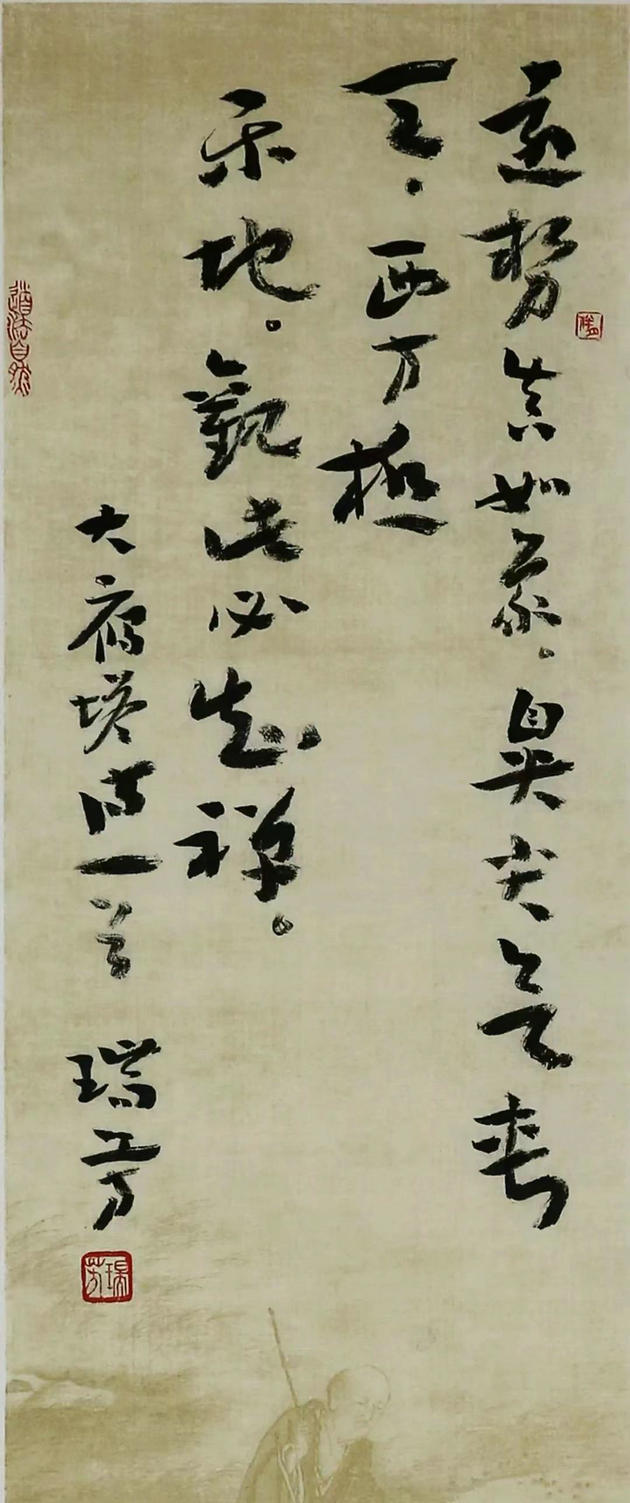

1984年,陕西省岐山县面向全国征集吟咏五丈原的书法作品。五丈原是大汉蜀相诸葛亮病殁之处。这里南倚斜峪关,北临渭河水,既是风光雄阔之地,又是有名的古战场。此时的石瑞芳,已经在书法道路上颇具心得,一旦获得父亲的首肯,她便激情难遏制,披挂上阵。在众多吟咏五丈原的诗词中,她选择了元代达实铁木耳的《五丈秋风》。这首诗深沉厚重,具有很强的凭吊感,非常符合五丈原这块历史遗迹独有的郁郁心结:

八阵图荒认旧痕,

当年蜀相驻三军。

出师不遂中原志,

老树寒鸦锁暮云。

写这幅作品,她决定采用行书。行书流畅自然,不拘一格。如果写得顺手,自有一种内在的豪放和撒豆成兵的气魄。无论吟诵对象的份量、诗歌意境的表达,包括立轴的展现形式,行书都是最佳选择。

于是轻裳简袖,研墨拈笔。

写了几张,不满意。

再写。

还是不满意。

就这样连续写了八九遍,父亲看过后,直言:还可再努力,更上一层楼。

石瑞芳实言以告:她已经用心了,尽力了。

父亲看她一眼,将话题扯开。不再说书法,而是说历史,说生活。石瑞芳听进去了。她放下了书写,转而去读诸葛亮的生平,去了解发生在五丈原的故事。那时的她,文化程度不高,但是她虚心地读,认真地想,碰到读不懂的字,就去查字典。渐渐地,情况发生了变化。此前她没有去过五丈原,此刻她心里有了五丈原。面临渭水,背依南山,铁马秋风,剑戟森然。不知不觉中,她感觉自己有了一种握笔书写的冲动。

再一次泼墨挥毫,这回一气呵成,淋漓畅快。写好后,直接跑到邮局寄出了作品。

三个月后,石瑞芳收到一封来信,通知她的作品被正式选用。

很快,这幅书法被镌刻在石碑上,至今矗立在巍巍五丈原。

一个小插曲是,五丈原征集书法作品的影响很大,引得各界人士纷纷前往。当五丈原文馆所负责人向各路来宾介绍,这幅作品出自一位24岁女青年的手笔时,顿时反响热烈。那次前往五丈原的队伍中,有一位中国青年报的记者,这位记者了解到石瑞芳学习书法的情况与成就后,很快写成文章。在中青报登出后,引发轰动。自此,石瑞芳备受注目,逐渐走上了专业道路。

此前,石瑞芳是在父亲的指导下学习书法的。父亲一开始就让女儿临习颜体,以奠定基础;以后又鼓励女儿兼顾米芾,熟悉百家。一个难以改变的现实是,是父亲握着她的小手一横一竖地教她起笔习字的,这就决定了在相当长的一个阶段内,石瑞芳都是借助着父亲的臂膀在攀沿,这样一种攀沿,使她既受到了父亲书法的恩泽,也被父亲的书法所局限。随着她在书法道路上的逐渐登高,问题开始自然而然地浮现:怎样继续往前走?

关键时刻,不少前辈乃至同辈书法家都诚恳地告诉她:你父亲积一生之力,自成一体。纯粹跟随,当然可以。如果想在书法上有更大的成就,仅跟随就不够了。

那一阶段,石瑞芳陷入了长久的思考中。

一方面,是生活中自然而然形成的书法路径,顺着这条路径朝下走,快捷轻便。另一方面,这条路径是否适合自己,是否恒久长远……这时候的石瑞芳,已经不是当初那个天真稚气的少女了。在春夏秋冬的书法生涯中,她已经渐渐意识到,以她个人的秉质,如果沿着父亲的书法路径走下去,不谈超越,即使单纯的照搬,都极难实现。

为什么?

因为任何艺术的至高境界,都不再是单纯“技”的呈现——父亲身材高大,性格豁达,之所以他以大字出色,以榜书成名,是和他内在的潜质分不开的。正是这些内在的潜质,使他写起字来纵横捭阖,如掀巨澜——而自己,即使将父亲的字学到了极致,能够像父亲那样气吞山河地提举大抓笔,写出巨无霸般的大字吗?自己是一位女性,这是生理使然,无关观念。自己当然会追求雄浑苍劲,一笔如山;但是同样会追求清丽秀润,饱蕴内涵。每个人个性中的天然,既难以抗拒,也不可改变。当初五丈原上那幅立轴,人们评价它是颜楷底色,北魏锋芒。但毕竟是她24岁时的作品。相信34岁、44岁时,会写得比当初更潇洒更老练,但是还会有哪些更大更好的突破呢?

在很大意义上,选择是一道考场难题,更是一门人生学问。在这道难题和学问面前,石瑞芳最终做出了自己的决断。她决定根据自身的特点和条件,在沿袭已有优势的基础上,开始新的攀登。换句话说,既有对父亲的师承,更有对诸家的抱揽。

1993年,石瑞芳33岁。这一年,她和63岁的父亲携手在中国美术馆举办了《石宪章、石瑞芳父女书法艺术作品展》。中国美术馆是书法美术界的最高殿堂。能够在这里展出作品,本身就是对作品质量的一种认可,何况此前从来没有父女能够同时在这里展出书法作品的。

2004年,在所有人都毫无预料的情况下,石老遽然离世。

这件事对石瑞芳的打击极大,以致很长一段时间内她都沉陷于哀思而无法解脱。为了以实际行动纪念父亲,她开始努力搜集父亲散居在各地的书法作品。并于一年后,出版了《石宪章书法作品集》

她写下了一首长诗,诗名《父殇》:

又嗔长安柳絮飞,

不见慈颜泪先垂。

旧帖读来孰诲教,

新书呈上谁指归?

开篇直入主题,敞开心扉。

在这首近百行的诗中,除过回忆和父亲相处的日子,回忆父亲给予她的谆谆教诲,她还以真实梦境中的情状,一气呵成地写道:

猛见先父乘霞来,

谈笑自若似从前。

理我蓬乱鬓,

笑我憔悴颜。

问我诗与文,

解我惑与难。

赠我竹杖忽不见,

生死亡父在云端。

……

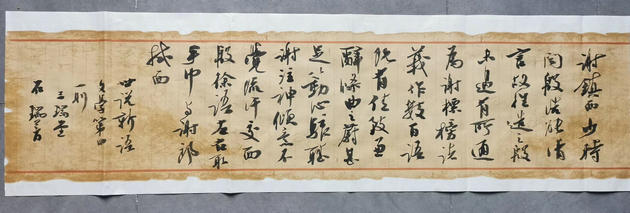

全诗吟成,恰逢窗外大雨。石瑞芳铺开纸张,借着风雷雨电,一泄如注地朝下写。那一刻,窗外大雨滂沱,屋内笔走如飞,线条是空前的连贯,草书是最好的选择。

直到全诗写完,她仍然饱含泪水,握笔凝立。

那天,她用自己都难以想象的体力和速度,一气写下了13幅2米3高的大条屏。后来在书法展出中,目睹这13幅大条屏,不少人评价时,用了两个字来形容:震撼。

父亲去世后,石瑞芳对自己要求得更加严格。她不仅习字,而且读文。她已经在实践中深深地懂得了,任何艺术攀登到高处,都不再是独门技艺的单飞,而是综合素养的托举。此时的石瑞芳,少的是自负,多的是自觉。她从最基础的文化素养补课。能够说明她这种自觉的是:2005年,她在担任了陕西省青联副主席和陕西省书法家协会秘书长以后,于次年进入陕西师范大学中文系学习。

仅以学习诗词为例。

诗词博大精深,尤其是古体诗词,需要实践体察和思想认知的同步。这一课她是怎样补上的,又补得如何?

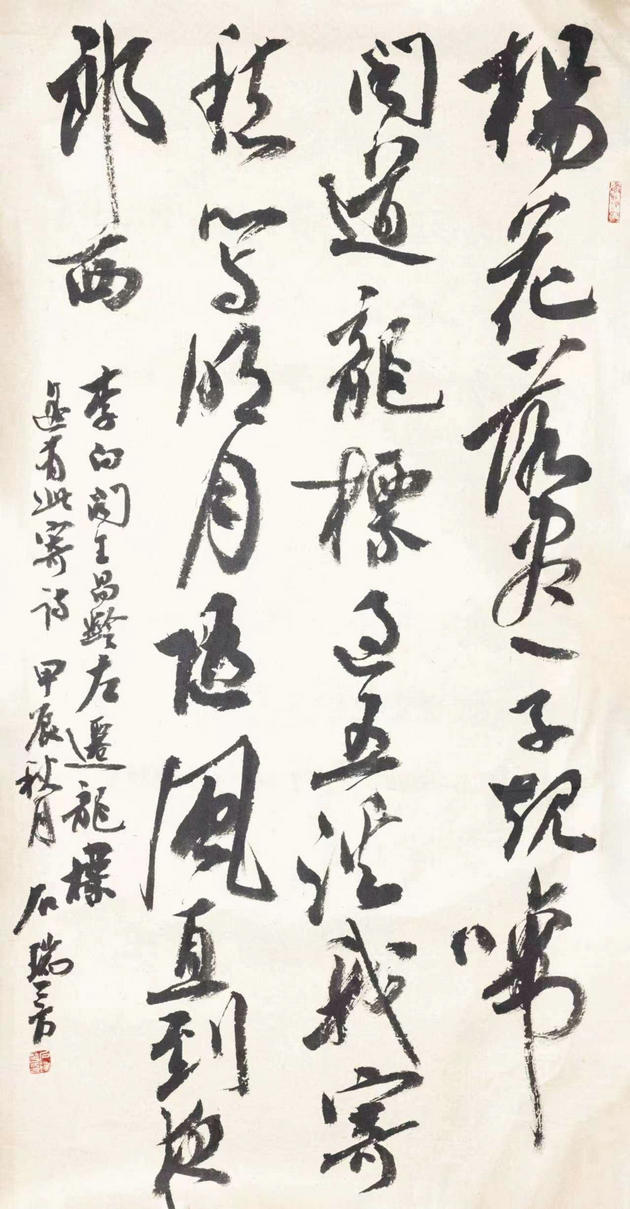

我曾读过她写的一首题为《读八大山人画》的诗:

看遍长安未见花,

淄衣青眼笑天涯。

闲来写就鱼无水,

才了秋阴日又斜。

又读过她一首专门写书法心得的诗。

总角喜闻墨花香,

斜攀父辈描二王。

而今识却个中趣,

书外精神涵咏长。

品嚼之际,足以窥见她行高致远的步伐。

在拼命学习和滋养自己的同时,石瑞芳更加广泛地涉猎书法。举凡篆、隶、楷、草、行,她都追根溯源,沉浸其中;反复揣摩,领悟其道。随着岁月的流逝,她迎春历秋,吐芳绽华,无论行走的站位还是攀登的目标,都已经越来越高。

2011年,石瑞芳当选为西安市书法家协会主席。之后连续两届被选为省书法家协会副主席。这既是对她书法艺术的肯定,又是对她肩负责任的提升。在新的位置上,她仍然埋头于书法,却已经不能只埋头于书法。毛笔写字发展到今天,书法早已脱离了著书立说和叙事录史的实用,而更多地成为一种艺术的审美,甚至成为一种愉悦心灵和健康身体的需要。这样一种握笔静心、伏案涵气,进而达到修身养性目的的艺术是东方所独有的。石瑞芳担任了书法家协会主席,也就肩负了努力让书法大众化和普及化的重任。她进社区、进军营、办展览、办大赛,同时利用省政协委员的身份,多次提出提案,建议书法走进学校,走近百姓。她常常在教室里,一笔一划地辅导小学生练字;常常去社区和农村为大家写春联。世俗意义上,春联人人可写,但对于已经获得公众认同的书法家来说,写春联常常被一些人视作“大材小用”,甚或是一种“降格”——人们常常看到书法界的一些人抬升自己的方式是,没有众星捧月的场合不写,不三请五邀不写——神秘氛围的制造,常常使最烂的赝品都产生出价值连城的魔效。石瑞芳不是这样,她心甘情愿地去为百姓写字,并且常常是站在社区的广场上、农村的门楼前,站在那些“不入流”的地方去展示和弘扬书法的意趣和美好。她没有想到,正是这样一种自觉的“降格”,使她极大地“升格”。

2024年1月,西安市书法家协会召开第六次会员代表大会,石瑞芳再次当选为主席。

西安是十三朝古都。举凡中华传统文化中的瑰宝,大都与“长安”密切相关。这既是地理位置在历史关键时段的楔入,也是文化观念在长期孕育中的熏陶。如果说唐诗是长安一道靓丽的风景,那么书法则是长安一张耀眼的名片。石瑞芳心里长久地存有一个美丽的愿景,就是通过书法这种形式来滋润和熏染长安。

书润长安,书香长安,书扬长安。

为了这个美丽的愿景,她始终在努力,在登攀。

(作者:莫伸) 来源:西安报业全媒体